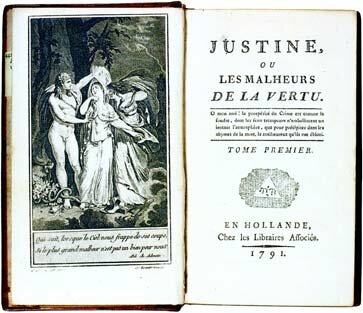

Ho letto da poco la Justine di De Sade (tra l’altro: non la Nouvelle Justine, ma la versione precedente, meno smodata). Lo stile non mi ha appassionata, e credo che un buon digestivo avrebbe reso più scorrevole la lettura. Ma non è questo il punto. Quello che mi ha colpita – e sono colpita del fatto di esserne stata colpita – è che Sade sfodera un catalogo di parafilie, perversioni, crimini, abusi e fantasie erotiche, davvero nutrito, a tratti efferato, di certo ricercato. Insomma, il marchese non ha descritto semplici scene di sesso fuck-fuck. Non che io mi scandalizzi, e neanche mi sono scandalizzata nè “ci sono rimasta male” perché è un romanzo violento. Capita. Sono rimasta stupita perché la società di oggi non trova più così riprovevole il romanzo – fatto testimoniato dalle numerose edizioni – come quella che invece lo condannò alla fine del ’700, eppure riesce a scandalizzarsi per molto meno. Esibisce e tollera molto di più fenomeni di scostumatezza quotidiana – basti pensare al senso del pudore femminile: chi nel ’700 avrebbe avuto il coraggio di girare in minigonna filopassera? – fa notizia con gli omicidi a sfondo sessuale, e poi non batte ciglio per un romanzo dove non ci sono che stupri, orge – con tanto di episodi di coprofilia, maltrattamenti di ogni tipo e fustigazioni. Siamo una società migliore? La nostra sessualità è più evoluta?

Ho letto da poco la Justine di De Sade (tra l’altro: non la Nouvelle Justine, ma la versione precedente, meno smodata). Lo stile non mi ha appassionata, e credo che un buon digestivo avrebbe reso più scorrevole la lettura. Ma non è questo il punto. Quello che mi ha colpita – e sono colpita del fatto di esserne stata colpita – è che Sade sfodera un catalogo di parafilie, perversioni, crimini, abusi e fantasie erotiche, davvero nutrito, a tratti efferato, di certo ricercato. Insomma, il marchese non ha descritto semplici scene di sesso fuck-fuck. Non che io mi scandalizzi, e neanche mi sono scandalizzata nè “ci sono rimasta male” perché è un romanzo violento. Capita. Sono rimasta stupita perché la società di oggi non trova più così riprovevole il romanzo – fatto testimoniato dalle numerose edizioni – come quella che invece lo condannò alla fine del ’700, eppure riesce a scandalizzarsi per molto meno. Esibisce e tollera molto di più fenomeni di scostumatezza quotidiana – basti pensare al senso del pudore femminile: chi nel ’700 avrebbe avuto il coraggio di girare in minigonna filopassera? – fa notizia con gli omicidi a sfondo sessuale, e poi non batte ciglio per un romanzo dove non ci sono che stupri, orge – con tanto di episodi di coprofilia, maltrattamenti di ogni tipo e fustigazioni. Siamo una società migliore? La nostra sessualità è più evoluta?

È solo più arida.

La conclusione a cui sono arrivata – che più che un ragionamento, è un’inevitabile sensazione di prurito – è che oggi nessuno si scandalizza per Sade semplicemente perché le scene che descrive, un certo tono dell’erotismo, risultano per la maggior parte assolutamente oscure. Insignificanti. A causa non di un’evoluzione dei gusti, ma di una sterilizzazione dell’immaginazione. Scopare, e il sesso in generale, sono così ruminati, da tenere a bada uno dei nostri istinti primari. Da renderlo banale. Così, più del classico coito da normalissimo porno (compresi triangoli, incularelle e così via), la fantasia non riesce ad andare. Che tristezza. A me che il porno piace, vien da dire che l’amatoriale piace tanto forse non per la spontaneità, ma perché vista la scarsità dei mezzi è sempre, più o meno, la stessa cosa. Non si riesce, nella maggior parte dei casi, ad andare proprio più in là. L’immaginazione si è rattrappita, ha perso la sua elasticità, la sua mutevolezza nell’elaborare anche le fantasie collettive, che bene o male, appartengono in qualche modo a tutti. Stiamo estinguendo il nostro patrimonio erotico.

Riguardo al dilemma vizio/virtù che pone Sade, poi, ho una piccola riflessione da fare: questa Justine. Sfigata lo è di certo, ma non è nemmeno troppo furba: dopo l’ennesima volta che la rapiscono/stuprano/derubano/imprigionano perché si è fatta pescare sola in bosco, perché continua a tornarci? E come potrebbe un essere umano avere anche solo il pensiero di chiedere aiuto a chi ha così crudelmente abusato di lei? L’unica risposta che sono riuscita a darmi, è che forse forse, un po’ il vizio le piaceva. Che un po’ se l’andava a cercare, sempre ben attenta a non esserne l’artefice, ma solo la vittima. Come se in fondo, al sesso e al piacere – ammesso che lei ne abbia mai provato, ma anche chi pratica l’astinenza o la castità, TUTTI hanno una sessualità – non si possa rinunciare perché è un istinto, la ricerca di un contatto, di una verità più viscerale. Dal vizio o dalla virtù, in qualche modo bisogna pur arrivarci.

Nudi. Multiformi.

Se ne stavano sparpagliati sulla spiaggia, in piena luce. Nessuno cercava di coprirsi, né di chinarsi con più pudore. Più esattamente, non erano nudi, ma vestiti della propria pelle. Semplicemente corpi. Eretti, fieri. Tutti pressapoco simili e differenti per qualche piccolo dettaglio. L’acconciatura, la tonalità e la trama della pelle. Qualche donna aveva labbra più pronunciate di altre, il monte di venere più carnoso. Qualcuna mostrava una peluria fitta, qualcun’altra – me compresa – aveva preferito lasciare quella parte di pelle completamente spoglia. Tenera, priva di difese. Un po’ infantile nella sua innocenza, come se sperasse – e sapesse per certo – che anche così non le sarebbe successo nulla di male. C’erano bambini, anziani. Ragazzi anche, ma erano in pochi quelli che si scoprivano del tutto e che si muovevano con noncuranza, forse spaventati da quelle forme che cambiavano così in fretta. Gli uomini poi, non gareggiavano in dimensioni. Passeggiavano. Prendevano il sole. Giocavano con le racchette. Come tutti gli altri. Tutti uguali, tutti diversi. Tutti naturalmente sé stessi.

Io stavo in riva al mare, guardando i tatuaggi che a poco a poco cercavano di confondersi con la pelle sempre più scura. Di tanto in tanto facevo il bagno per rinfrescarmi in quell’acqua – così verde-azzurra, così pura – sentendo che quella libertà senza ostacoli che sentivo tra le gambe e su tutto il corpo era ogni volta una piccola resurrezione. Una presa di contatto – attraverso il fresco e il calore – con quel nocciolo e quel midollo che si nascondevano per la maggior parte del tempo sotto un abito che non calzava mai alla perfezione. Quando tornavo a riva i capezzoli svettavano come piccole promesse dai seni. Ma finalmente sentivo quello che erano: ghiandole. E cos’è ero io: istinti, voglie, carne. Che oscillavano quiete, dondolandosi a un respiro. Affondando i denti nella polpa di una pesca contadina, immegendomi in qualche pensiero sul futuro prossimo, perdendomi in qualche fantasia. Qualche volta, eccitata, ho avuto paura che l’immaginazione potesse lasciare una traccia più scura sull’asciugamano. Ma in fondo, cosa importava? Era la stessa acqua del mare.

E non c’era nessuna morbosità nel mio sguardo, così come nel loro. E nessuno si preoccupava del proprio aspetto, nessuno si guardava altrove, che non fossero gli occhi. Magari in solitudine, qualche silenziosa osservazione sfuggiva. Qualche timido confronto, qualche piccola invidia che si scioglieva presto.

Non come in Italia, dove sembrava che nessuno avesse mai visto una donna nuda. Dove dopo che innumervoli erano passati a squadrarci, a fotografarci anche, un tipo si era messo di fronte a me e alle mie amiche a pisciare, di profilo, così che potessimo vederne il getto zampillare un arco sugli scogli della spiaggia. Eravamo tanto stupite che solo dopo – quando ha iniziato a toccarsi – gli abbiamo urlato di andarsene. Buttavamo un sasso in mare ogni volta che qualcuno provasse ad avvicinarsi, e io avevo solo voglio di gridare: “se volete ve la faccio vedere meglio! Anche dentro!” sicura che li avrei umiliati. Succedeva a luglio.

Ma sembrava lontano, inconsistente. Come il resto. Come la sciocca idea di vestirsi, di cercare di uniformarsi, di aderire e far aderire la pelle a una qualche idea di bello, prendendosi forse gioco della natura, invece di godere di sé stessi e della vita, mostrandosi. Così come si è fatti. Corpi. Esseri umani.

Nudi. Multiformi.

Liberi.

Vivi.

C’è ancora il caldo, quello che doveva passare. E non è passata neanche la data dell’equinozio. Ma per me l’ultimo giorno d’estate è oggi, che è arrivata la prima leggera folata di malinconia. O nostalgia, forse.

Di quelle estati che erano così lunghe perché non c’era solo un prima e un dopo, ma anche un “durante” in cui perdersi, perdendo il senso del tempo, vagando da una giornata all’altra, da un posto a un altro di villeggiatura, vivendo solo quel presente che sembrava l’unica realtà possibile. Fatta di qualche lettura scolastica, di molto tempo speso nei bar a parlare di niente aggrappati a una cannuccia, di dubbi esposti alle amiche come fossero oracoli, di chissà se gli piaccio, di quei primi tremiti che elettrificano il corpo, sciogliendolo tra le cosce sode e i tormenti dell’adolescenza. Poi sono arrivate le notti d’amore, gli incontri, i nascondigli. L’eccitazione, la febbre di voler afferrare, mangiare, strappare gli istanti alla memoria, per mantenerli più vivi.

Non ho che ricordi imprecisi, sfumati, da cercare tra pochi scatti nitidi. La fine della scuola, quando ormai non c’era più nulla da imparare e le aule erano cattività, il conto alla rovescia sui fogli del diario, l’urlo finale e la sveglia che al mattino non suona più. Poi la fine, a scegliere il meno scarabocchiato dei libri usati. Nel mezzo c’era tutto, dimenticandosi del resto. Perlustrazioni di luoghi, di corpi, del proprio piccolo essere; pomeriggi giocando a pallavolo, senza preoccuparsi di ottenere un’abbronzatura “rapida e intensa”, perché il tempo per stare al sole non mancava. E ora è l’unica cosa che mi manca.

L’aria.

Tra queste mura, pareti, palazzi, che mi sembrano sempre troppo stretti, angusti.

Quest’estate non c’è stato neanche il solito tormentone, o almeno io non me ne sono accorta. Ci sono il vento e l’odore selvatico della natura, il violino che una musicista in vacanza suonava tra gli eucalipti del campeggio. I bagni nuda nel mare, persone con cui chiacchierare giorni, per ricordarsi poi di dire il proprio nome, la pelle che si scurisce, il sorriso e gli occhi che sembrano più bianchi, l’amore, che non è mai abbastanza. Ma non sono riuscita a dimenticare la fine, non sono riuscita a pensare di non dover tornare, non c’è stata la dolcezza dell’oblio. C’era sempre una tensione nervosa, troppo adulta, troppo viziata, in sottofondo, a volte quasi impercettibile, ma presente. Neanche partire, mi è sembrato poi così vero. Solo il ritorno, con la concretezza consumata delle sue abitudini. Nel mezzo – sempre nel mezzo – emozioni, sensazioni vive, respiri profondi. Gemiti acuti, anche a far fruscire le foglie. Ma non erano – non sono – ancora abbastanza, abbastanza qui, abbastanza dentro. Sottopelle, ma non nelle viscere.

Di cosa potrei essere accusata, se volessi ancora quelle estati? Quelle estati tutto l’anno? Perché mai le stagioni dovrebbero impedirmi di godere?

Una lacrimuccia ha fatto capolino, mentre leggevo la prima recensione a La disposizione degli organi interni, ad opera di Inachis Io: perché ho avuto una prima risposta che quanto desideravo scrivere, raccontare e in definitiva comunicare ha fatto centro, proprio lì, leggermete a sinistra, sotto la cassa toracica. In più, il fatto che il romanzo abbia colpito anche un uomo, ha trasformato la mia speranza in una prima realtà. E sapere che è stata una lettura non solo eccitante (benché fosse solo un effetto collaterale delle mie intenzioni), ma anche “vero e profondo”, mi ha fatta sciogliere.

Sono rimasto colpito dalla capacità di leggere dentro le pieghe del corpo, e non solo di leggere ma anche di dire. Il sesso di cui si parla qui è prima di tutto comunicazione, con se stessi e con il partner. È sapersi ascoltare e sapersi raccontare. È un grande atto d’amore nel consegnare se stessi, nudi, indifesi, a un’altra persona.

Credo che la lettura mi abbia dato molto, e molto possa dare alle donne e agli uomini che lo leggeranno. Penso anche che sia un libro da leggere in coppia, cosa che mi riprometto di fare.

È un libro, infine, che fa luce su un mistero, quello della disposizione degli organi interni (da cui il felice titolo): vagina, cuore, cervello. Organi che sembrano di volta in volta cambiare posizione, stabilire nuove e diverse connessioni, gerarchie, priorità. Oppure fondersi in un solo, olistico, Organo che tutto governa e dalla cui integrità dipende il nostro piacere, non solo sessuale.

Questa è solo una parte della recensione, da leggere per intero qui (ci sono un prima e un dopo l’estratto, un augurio profezia che spero si avveri, titoli di coda e uno scorcio di backstage). Ed ecco che lei, la lacrimuccia, fa capolino di nuovo…

PS: La disposizione degli organi interni è anche su Anobii (ADORO Anobii!!!)

PPS: ecco uno scatto, dalla libreria Mondadori di via Marghera, a Milano (grazie Neva!!)

E così, dopo una gestazione non priva di né emozioni né travagli (9+9 mesi tra stesura, editing e pubblicazione; stamattina mi sono svegliata con la sciatica e con un mac che sembrava essere giunto, dopo 5 lunghi e fedeli anni, in uno stato di coma irreversibile, La disposizione degli organi interni ha fatto capolino nel mondo, e ora si affaccia sugli scaffali delle librerie… dove io non sono ancora riuscita a mettere piede. Sob.

Queste le prime immagini, dalla Fnac di Milano e da Senigallia (grazie a Kika e a Inachis Io)

Domani, credo proprio che una bella scampagnata tra i vari reparti – per golosità letterarie e curiosità personale – non me la tolga nessuno. L’odore della carta e quel frusciare tagliente di pagine non smettono di rapirmi, ogni volta, facendomi sprofondare occhi, naso e bocca nel mezzo al candore virginale dei volumi aperti piano, solo un poco, così da far sembrare che non siano mai stati profanati.

Per chi invece preferisce lo shopping librario on-line, La disposizione degli organi interni è acquistabile anche da Amazon, IBS e Bol.

Il mio romanzo ha appena rotto le acque. Domani uscirà dall’utero/mente, e sarà nelle librerie. Trovo curioso che nasca sotto il segno della Vergine.

Questa è la copertina, il suo piccolo volto. Guardandola provo la stessa commozione di una nascita, della fine di una gestazione (9 mesi è durata la stesura del romanzo, altrettanto il percorso verso la pubblicazione) quando finalmente si può vedere il frutto di un operato incessante, che ha agito sottopelle, invisibile, imperterrito. Sono orgogliosa che porti il mio nome.

Ma oltre la copertina – dentro, sotto-sotto, tra le righe e le pagine – cosa c’è? Il tema del romanzo è l’orgasmo, la storia racconta un’anatomia del piacere, il percorso di una giovane donna che lotta per riconquistare il suo orgasmo, le sue scoperte, tra candore e carnalità, per raggiungere un godimento ancora più ampio e abbondante. Esistenziale.

Non è un romanzo erotico. È anche erotico. Perché ridurre il sesso a una sola categoria estetica – quella del bello, del piacevole e dell’eccitante, dell’erotismo appunto – sarebbe riduttivo, poco realistico, stereotipato. A volte è doloroso, una macchia, a volte è gioia, sorrisi, gemiti ed eroismi. Cambia sempre. E sempre ci cambia. Ed è di questa mutazione interiore che produce e provoca il sesso che ho voluto scrivere, di come nel sesso ci sia tutta la nostra vita, di come dal sesso crei la vita stessa, ogni volta diversa. Ho voluto scrivere di quella connessione intima che lega gli istinti, il sentire e i pensieri – sesso, cuore e cervello, da qui il titolo del romanzo – e di come goderne, indirizzando il sesso e la vita verso la felicità.

Ecco il prologo, una piccola anticipazione, l’origine.

Avere un orgasmo vuol dire A come Amnesie transitorie. C come Crisi da sovraccarico sensoriale. G come Globuli rossi che vengono a truccarmi le guance abbandonando il cervello. P come Perdita di coscienza. R come Respiri rapidi. S come Spasmi simpatici.

Allargo le gambe e tu ti ci tuffi in mezzo come un delfino, un principe scelto tra la plebe e acclamato dalla rivoluzione. Lo specchio vicino al letto decapita la mia immagine. Sono solo la mia bocca spalancata, una parte per il tutto. Siamo corpi in sommossa, siamo una rivolta di istinti carnali, siamo cavalieri osceni che combattono tra le lenzuola.

Avere un orgasmo succede mediamente dopo 21 minuti di preliminari e 16 di coito.

È il tuo cazzo che voglio, è il piacere ubriaco che voglio. È una freccia che mi si conficca nel petto, una spada che uccide, si spoglia del suo acciaio e rinasce fiore.

Avere un orgasmo intenso vuol dire dalle 12 alle 16 contrazioni del perineo a intervalli di 0,8 secondi.

Sono la polena nuda di una nave che balla con la tempesta. I capelli si muovono nell’aria come briglie sciolte, fotografati, sospesi tra gemiti e sussurri scandalosi. Sono una bandiera di indipendenza, sono una scia di libertà a cui ti aggrappi, tendendo la mia schiena come un arco, mentre mi scopi con le mani impastate nella mia anima, lasciando che i miei nervi si carichino di piacere prima di esplodere, prima di gridare vendetta e restituirti il mio amore.

Avere un orgasmo dura mediamente 3 secondi.

Tre secondi che rovinano il momento più bello della mia vita come una macchia di fango su un abito da sposa.

Lo svilupparsi della storia invece è tutto da scoprire.

è così che voglio essere. un odore di carni e sterpaglie, di rovi dolci e frutta.

Stretta alla balaustra bianca, il vento mi soffia in faccia, scompigliandomi i capelli, riportando alle narici la gomma e il gasolio che strisciano dalla stiva. Apro la bocca, per cancellarli con l’aria fresca del mare.

È l’assoluta discrezione del mare, che mi rapisce, con le sue correnti sommerse, invisibili, con le sue profondità vertiginose, persino per l’immaginazione. Chissà quante montagne ci sono, sotto questa nave.

La nave finalmente attracca. L’ancora scorre sibilando metallo, fino a mordere il fondale con i suoi denti. Poi apre la pancia, per lasciar uscire il suo carico di vacanzieri. Un po’ in festa, un po’ stanchi per l’alba che hanno salutato, prima della partenza. Guardano l’orologio. Sì, è già pomeriggio.

E poi vedono la terra, una terra nuova, una terra in cui sembra che anche i vecchi siano sempre li stessi. che non muoia mai nessuno. Che non cambi niente.

Uscendo dalla strada principale tutto cambia all’improvviso. L’asfalto si sostituisce con la terra, il correre dei pneumatici con le zampe frenetiche delle cicale. Piante grasse. Scorci di mare. Siamo in un angolo di paradiso.

E il paradiso è quello in cui posso essere selvatica e nuda. Un ecosistema che sprigiona odori nuovi dal mio corpo. Un corpo che a poco a poco muta, si lascia leccare dal sole, trasformare dall’interno. Un corpo che si lascia danzare, senza più preoccuparsi se gli altri potranno capire com’è fatto. Cosa c’è dietro. Dentro.

Dentro la tenda, dietro i cespugli, ci azzuffiamo, ansimiamo, il sudore che si incolla come una resina sulle nostre labbra, sulle nostre pelli. Il sale aumenta il gusto di leccarlo via. La fame chiede di essere saziata, affondando i denti e i sessi. La sete chiede altra umidità, perché quella del mare non basta.

E qui basta tutto. Basta costrutti sociali, basta buone maniere e abitudini calcificate, basta vestiti, basta parole, basta cementi e led, basta scadenze, basta “tu devi”, basta stronzate, basta acconciature, trucchi, basta illusioni. Basta. Quello che abbiamo.

Abbiamo preso due cavalli dal maneggio. Trottiamo piano, dentro la foresta. Sventagliano la coda, mentre noi facciamo il bagno in una piccola vasca di roccia, azzurra e trasparente come un vetrino, ricavata in un’insenatura del fiume. Ho un po’ freddo ma non m’importa, e ci baciamo, arruffando i capelli, le mani, succhiando l’amore fino al nocciolo. Un raggio di sole riesce a penetrare il fogliamo, spiandoci. Allora ti prendo per mano, sentendo sotto i piedi sottili aghi di pino, correndo fino a uno spiazzo. Ci appoggiamo a un albero. Respiriamo. Lenti. Profondi. Sguardi. Ribelli. Sentiamo nitrire, poi il silenzio.

Mi prendi da dietro. Chiudiamo gli occhi, apriamo le bocche, godiamo un po’ di vita. Ammazziamo il tempo.